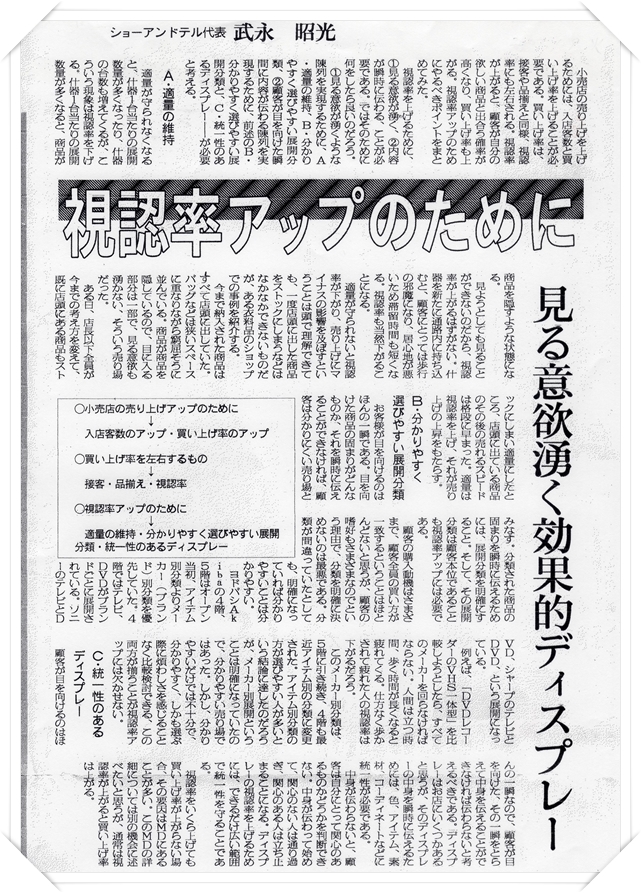

視認率アップのために【見る意欲湧く効果的ディスプレー】

以前に代表の武永昭光が繊研新聞に投稿した「視認率アップのために」を紹介します。

小売店の売り上げを上げるためには、入店客数と買上率を上げることが必要です。

買上率は接客や品揃えと同様、視認率にも左右されます。視認率が上がると、顧客が自分の欲しい商品と出合う確率が高くなり、買上率も上がります。

視認率アップのためにやるべきポイントをまとめてみました。

視認率を上げるために必要なこと

視認率を上げるために、1.見る意欲が湧く、2.内容が瞬時に伝わる、ことが必要である。ではそのために何をしたら良いのだろう。

A:適量の維持

適量が守られなくなると、什器1台当たりの展開数量が多くなったり、什器の台数も増えてくるが、こういう現象は視認率を下げる。

什器1台当たりの展開数量が多くなると、商品が商品を隠すような状態になる。

見ようとしても見ることができないのだから、視認率が上がるはずがない。

器を新たに通路内に持ち込むと、顧客にとっては歩行の邪魔になり、居心地が悪いため滞留時間も短くなる。視認率も当然下がることになる。

適量が守られないと視認率が下がり、売り上げにマイナスの影響を及ぼすということは頭で理解できても、一度店頭に出した商品をストックにしまうなどは「なかなかできないものだが、ある衣料品のショップでの事例を紹介する。

今まで納入された商品はすべて店頭に出していた。バッグなどは狭いスペースに重なりながら窮屈そうに並んでいる。

商品が商品を隠しているので、目に入る部分は一部で、見る意欲も湧かない、そういう売り場だった。

ある日、店長以下全員が今までの考え方を変えて、すでに店頭にある商品もストックにしまい、適量にしたところ、店頭に出ている商品のその後の売れるスピードは格段に早まった。

適量は視認率を上げ、それが売り上げの上昇をもたらす。

B:分かりやすく選びやすい展開分類

お客様が目を向けるのはほんの一瞬である。

目を向けた商品の固まりがどんなものか、それを瞬時に伝えることができなければ、顧客は分かりにくい売り場とみなす。

分類された商品の固まりを瞬時に伝えるためには、展開分類を明確にすること。

そして、その展開分類は顧客本位であることも視認率アップには必要である。

顧客の購入動機はさまざまで、顧客全員の買い方が一致するということはほとんどないと思うが、顧客の嗜好もさまざまなのでという理由で、分類を明確に決めないのは最悪である。

分類が間違っていたとしても、明確になっていれば分かりやすいことは分かりやすい。

ヨドバシAkibaの4階、5階はオープン当初、アイテム別分類よりメーカー(ブランド)別分類を優先していた。

4階ではテレビ、DVDがブランドごとに展開されている。ソニーのテレビとDVD、シャープのテレビとDVD、という展開になっている。

例えば「DVDレコーダーのVHS一体型」を比較しようとしたら、すべてのメーカーを回らなければならない。

人間は立つ時間、歩く時間が長くなると疲れてくる。仕方なく歩かされた人の視認率は下がるだろう。

このメーカー別分類は、5階に引き続き、4階も最近アイテム別の分類に変更された。

アイテム別分類の方が選びやすい人が多いという結論に達したのだろうが、メーカー別展開ということは明確になっていたので、分かりやすい売り場ではあった。

しかし、分かりやすいだけでは不十分で、「分かりやすく、しかも選ぶ際に煩わしさを感じることなく比較検討できる」、この両方が揃うことが視認率アップには欠かせない。

C:統一性のあるディスプレー

顧客が目を向けるのはほんの一瞬なので、顧客が目を向けた、その一瞬をとらえて中身を伝えることができなければ伝わらないと考えるべきである。

ディスプレーはお店にいくつかあると思うが、そのディスプレーの中身を瞬時に伝えるためには、色、アイテム、素材、コーディネートなどに統一性が必要である。

中身が伝わらないと、顧客は自分にとって関心のあるものかどうかを判断できない。

中身が伝わって始めて、関心のない人は通り過ぎ、関心のある人は立ち止まることになる。

ディスプレーの視認率を上げるためには、できるだけ広い範囲で統一性を守ることである。

視認率をいくら上げても買上率が上がらない場合、その要因はMDにあることが多い。

このMDの詳細については別の機会に述べたいと思うが、通常は視認率が上がると買上率は上がる。